7月23日から29日の7日間、神戸市中央区にある、遊具がひとつもない公園「東遊園地」で開催したNIGHT PICNICというプログラムの中で、ひとつの実験をした。

それは、「パブリック」という言葉の意味を、多様な専門家の話から考えてみるトークプログラム。

なぜ”パブリック”の意味を考えたかったかというのは、先月自分で投稿したテキストが、改めて読んでもそうだなと感じたので、すこし引用させてもらいたい。

いつもあったはずのものが

いとも容易に失われるという流れは

単に気候だけの話にとどまらない

私たちの守りたい未来は

なにかをおびやかして手に入れたい

そんなものだっただろうか

「みんなが幸せ」は幻想だとして

それを簡単に諦めていいのか

(中略)

パブリックの語源は

ラテン語のpopulus (‘people’)だそうだ

わたしたちはパブリックだし

パブリックはわたしたちなのだとしたら

じゃあパブリックであるとは

なんなんだろうか

人間であるってなんなんだろうか

わたしのInstagramより

回りくどい文章だとは思うけれど、要するにこの世界に”パブリックが足りない”んじゃないかと感じていた。そのパブリックってなんなのか、後半にトーク企画の感想も交えて書いてみたいと思う。

パブリックのがっこう、開講

話を戻すと、このトーク企画「パブリックのがっこう」では、7人のゲストが日替わりで公園にやって来てくれて、わたしはその司会をさせていただき、毎日およそ1時間、ゲストの言葉に耳を傾け、脳内の血をいつもより少し速く走らせながら、目の前で起こっている風景を眺めた。

この実験は、以下のふたつのことを試してみた(かった)つもりでいる。

①心地よい風景と学びの交差点をつくる

②ひとつの概念を3Dで眺めてみる

前者は公園がもっと自由な場所になり、まちにいる人たちと一緒にまちのことを考えるきっかけを作りたいという気持ちから。後者は、単に是非や優劣の二元論にならず、ものごとを捉えるにはどうすればいいのかというお試しであった。

心地よい風景と学びの交差点

ひとつめの挑戦は、気持ちよく過ごすこと=排他的にならないのか、ということでもある。例えば、パーティーの時に真面目な話をして「楽しい雰囲気に水を差すのか!」と叱られるような映画のシーンを思い浮かべる。空気はよむべきだという風潮を崩すことはどこまで許容できるのか。

あるいは、学びはもっとラフで楽しいものではないかというチャレンジでもあった。最初は気になったフレーズだけ耳で拾って、友達と「〇〇なんだってさ〜」と笑い合うだけでいいのではないか。学びに来たとしても、リラックスして、メモも取らずに、芝生で寝転んで聴いてみたり。

この実験は、なんだかよかったように思う。場にいる人たちは、みんななんとなくこっちを向いていた。ただし、体が向いているというのが強い(もしくは強制された)関心を表すということでもなく、みんな、うまくやり過ごしている感じもあった。講義特有の緊張感はなく、聴きたい人は聴き、飲みたい人は飲んでいる。

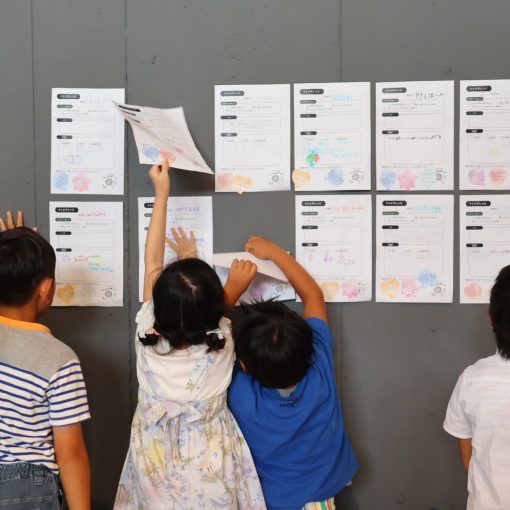

小学校の教室とも違えば、普段ゲストの皆さんが登壇するような講演会とも違う。子どもが駆け抜け、おいしいご飯を食べ、友達とおしゃべりを楽しんでいる風景の中に、真面目にパブリックの話をする2人。

適度な関心、という意味でもうまく行ったし、トークを聴きに、足繁く通ってくれた人がいたこともよかった。3日目あたりに来てくださった方が、「すごくよかったから、また明日も来たくなってしまった」という。結局その方は、4日連続で公園に来てくれていた。

そうそう、心をくすぐられる学び。そして、学びたい人もそうでない人も同じ場にいて、なんだか心地いい感じ。いい”教室”が、パブリックなのかもしれない。

ひとつの概念を3Dで眺めてみる

どうしても、なにかを考える時は平面になりやすい。それは、立体的に見てしまえば視点が複雑になり、最終的なアウトプットのために処理が難しくなるから、すばやく捌けなくなるからなんじゃないかと思った。

しかし、公園で結論を急ぐのはなにか違う。そこからとりこぼされるものが必ずあるから。こうなんじゃないか、ああなんじゃないかと迷い、転がしてみて、みんなでもやもやを空に飛ばしてみる。

さて、ひとつのことを多方面から見たら、表も裏も横も一体なことに気づけた。パブリックという言葉を使っているかいないか、どんな分野かなどにかかわらず、同じものをみんなで見ているのだからあたりまえだけど、そうだった。

例えば初日の「屋台のパブリック」で語られた、「ルールで縛るよりも、自分で考えてやってみるまちの”弾力性”にまちの魅力がある。」という話は、その後に「パブリックの人類学」で松村先生から話された「政治家が誰であろうと、政権がどう変わろうと、私たちは自分たちで作れる部分があって、市民一人ひとりの働きで街はできている。」という言葉と本質的には同じだ。

そんなふうに、臨床心理学も銭湯も、都市計画もマガジンの話も、すべてつながっていた。反対にすこし違ったのは、”人の性質”をどう捉えているかという点だ。ここが重要で、だからこそ、言葉のもつ共通の定義はできるが、その言葉が持つ”意味”までを大切にしていきたいなと感じた。

詳細は長くなるので、ぜひパブリックのがっこうについて今後書くnoteを読んだり、Podcastを聴いてみてもらいたい。

おわりに

長くなったけれど、”パブリック”はみんなにとって同じようで、違うものだった。でもそれがいいように思う。これがパブリックです、と決まってしまえばそれはなにか固定され、他のものはパブリックでなくなる。

パブリックとは、自己中心的で利他的、オープンで、私的で共有物、バランスが崩れたらすべり落ちていく。このバランスを理解し、保とうとする心持ちこそパブリックなんじゃないかと感じた。

文/稲葉 滉星