2024年9月にオープンしたグラングリーン大阪の土地にまだJR東海道線支線が残っていた2019年10月から2020年9月の期間、UR都市機構さんからのご依頼で、プレイスメイキングの機会をいただきました。

うめきた2期のプロジェクトの概要と、URさんがプロジェクトで担っている役割を街の人に知ってもらうプロモーションが目的でした。

現在のグラングリーンの総面積は、約45,000㎡ということなので、私たちが展開していた約80㎡はとてもちいさなちいさな空間でした。URさんのミッションにどれだけ貢献できたかは計り知れないスケールの違いですが、URのみなさんと試行錯誤しながら創りあげたプロジェクトでした。

今回はこのプロジェクトの「ハード」のあれこれを紹介したいと思います。

まずURさんからお話をお伺いした “うめきた2期工事” のコンセプトが

「希望の杜」~みどりと融合した生命力と活力あふれる都市空間

というキーワードだったことから、「URBAN OASIS」というコンセプトにして、みどりに囲まれた色んなモノ・ヒト・コトの出会いの空間にしようと考えました。

〇大事にしたいこと(いつもの3原則)

・なるべく捨てない

・みんなが主役

・日常のじゃまをしない

〇必要な要素は大きく3つ

・屋外のカフェ空間

・ストリートピアノ

・工事現場がみえるステージ

これらのこと大事にしながら、必要な要素を整理しました。法的な規制もあり、構築物が動かせて、さまざまなアイテムを、グリーンが繋いでいるような空間を計画しました。

基本の構造は現場の足場材を使用し、杉材を貼りつけて化粧しました。植木の鉢と、ベンチ、ステージがシームレスにつながってみえるようにしています。

思い返すと、この時グリーンを担当してくれたのが、いまはリバーワークスの園芸担当として会社の仲間である藤田さんでした。

メインの高木は、冬もみどりが残り、春には花が咲くミモザを選定してくれました。グッドチョイスだったと思います。

実際には、とても難しいプロジェクトで、何もないストリートで立ち止まってもらう難しさを目の当たりにしました。

そんな中、期間中いくつも小さな実験を試みました。ハード的な面でいくつか挙げてみます。

①空間を囲ってみる。

「できていく様子の現場がみえる」というコンセプトのもと、ステージの正面に敢えて板を貼らなかったのですが、抜け過ぎていて、居心地が悪いという意見がでました。

そこで、板を貼ってみたところ、空間の居心地が数段によくなりました。人が多い場所での囲まれた空間の居やすさを経験しました。公園では考えられなかった感覚でした。

それでも、工事現場がのぞけるように、文字に穴をあけてもらいました。

②カフェカウンターの位置を変えてみる。

はじめは、敷地の中ほどにカウンターを構えてみました。コミュニケーションスペースとして設置したカウンターがあまり機能していなかったので、敷地の最前線に置いてみたり、一番奥に置いてみたりと、設えを変えてみました。

道路に面して置くと、逆に距離感が近すぎて、声をかけにくく、奥だと通路から離れすぎてて、ぜんぜん機能しない。

結果、少し敷地から入り、通路に斜めにカウンターを置くのが一番しっくりきました。

これは、場所や地域によって、結果が違うと思いますが、やってみないとその最適解はみえないことを身をもって知りました。

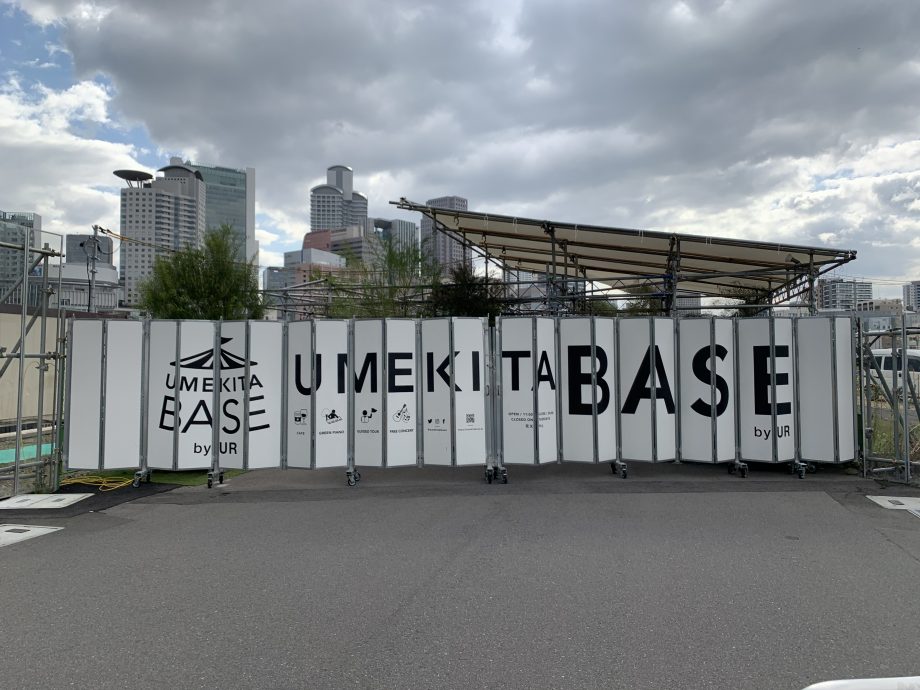

③大きな看板を道沿いに設置する。

道行く人にわかってもらうために、「情報が動く看板」を設置しました。

歩く人に見てもらえる文字の大きさを確保したある程度大きく、風景の邪魔にならない看板を設置しました。「何のためのスペースか」「イベント情報」や「カフェのメニュー」などの情報を掲示しました。

足をとめてみる人が増え、場所の認知を高める効果がありました。

設えとして、シンプルを求めて、すっきりと納めてしまいがちですが、必要な情報は適度に掲示し、わかりやすく伝えることが必要だと感じました。

わたしたちにとっては、依頼を受けて挑戦する初めてのプロジェクトで、URさんはじめ、色んな人たちに助けてもらいながら、ソフト、ハードとさまざまな挑戦をさせてもらいました。特に、ソフト的な仕掛けは、現場のスタッフが驚くほどたくさんの仕掛けをしていました。

この時のデータや、小さな実験がいまの大きな公園の何かのお役に立てていればいいなと思っています。

グラングリーンもこれから、どういった使われ方をして、どのような街になっていくのか、とても楽しみです。

文/岩田晶子